「音声メディア」といえば、どのようなサービスが思い浮かぶだろうか。

- Voicy

- stand.fm

- Podcast

など、様々なサービスがリリースされている。

そしてこの音声サービスは今後、流行していくと予想されるだろう。

例えば「Clubhouse」は、一時期とてもブームになった。

このような音声メディアを活用することで、口承文学が今後、再興するのではないかと考える。

今回は、音声メディアと関係のある話題について未来予測をしていこうと思う。

目次

音声メディアを活用すると口承文学が再興する

口承文学(こうしょうぶんがく)とは、文字によらず、口頭のみで後世に伝えられる形態(口承)の文学である。文字を持たない民族に伝わった物語、あるいは、宗教的呪術的な理由などにより、文字(書物等)として伝えられなかった物語などである。

口承文芸などともいう。

また音声メディアはビジネスにも活用しやすく、今後市場規模はさらに伸びると予想されるだろう。

【解決したい課題】

認知症・寝たきりのない社会を実現する

音声メディアは非常に有能だ。

音声で情報を取り入れられる事はもちろん、SNSの強みとして、とても幅広いネットワークを構築することができる。

最近ではSNSを活用する人の年齢層も、上がっているのだ。

【そう思ったきっかけは?】

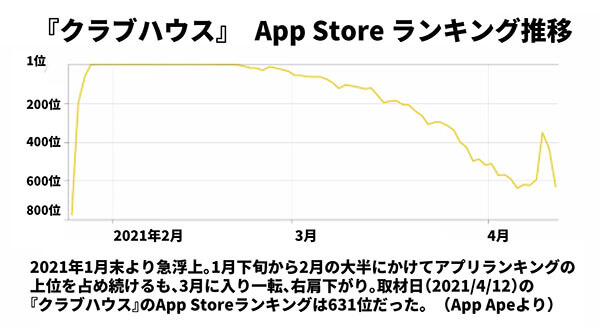

音声メディア、あるいは音声SNSが流行の兆しをみせていたなか、Clubhouseの上陸でますます注目が高まった。これは、データを見ても一目でわかることだろう。

以前よりシニア層のネット利用者は、Youtubeなどの動画サイトで調べ物をするということを耳にしていたが、老眼があらわれてくると、目だけでなく耳の情報の方が受け取りやすいのかもしれない。

一方、これまでテキスト文化が主流となったため、昔話や伝承などの口承文学はその影をひそめていた。

今後、音声メディアにシニアの発信者が増えれば、語る内容として口承文学のような配信が増えてもおかしくないと考えた。

【何がそうさせているのか?】

昔は口承で語り継がれる風習や文化、土地のいわれなどがあったが、口承の悲しいところは語り手が他界するごとにひとつずつ情報が消えてしまうことだ。

ただ、民間の口承は戦争体験の語り部については、語る際に凄惨な思い出を蘇らせたくないとか自責の念があるからだと想像できるため、無理強いできない部分もある。

または、口承による情報は、語り継がれるなかで尾ひれがついていく中で正確な情報が伝わっていないと考えられているため、学術界などで軽視されがちなのかもしれない。

そのような状況に加え、デジタル化によるテキスト文化が一気に社会を変えたため、もはや口承そのものが風前の灯になっていたのではないだろうか。

【既存サービス、取り組みについて】

学術界では「遠野物語」のように民俗学などの研究において語り部たちの証言を記録する活動が、現在でも細々ではあるが行われ続けている。

(参考:https://www.e-campus.gr.jp/syllabus/2014/liberal/syllabus/SY_1679.html)

また、伝統芸能の多くは口伝によって芸が継がれている。口承文学で言えば落語が分かりやすいだろう。

(参考:https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc22/naritachi/butai/e3.html)

【だからこうした方がいいんじゃないか?】

音声メディアを高齢者に広め、配信者を増やして口承文学を再興させる。

今後はClubhouseのような音声SNSが人気を得るかもしれないが、アーカイブを残せるVoicyやPodcast、stand.fmなどがシニア向け、そして口承を残すのに向いていると感じる。

操作性もおおむね簡単だ。

そしてまだ荒れていないメディアは雰囲気もいい。特に例に挙げた3つはシニアのユーザーも多く比較的落ち着いている。

菅総理は、「誰も取り残さないデジタル化」を掲げたが、シニアがデジタルに親しむとしたら音声メディアから入るのがいいのではないかとも思う。

リタイヤ後に燃え尽き症候群や認知症にならないためにも、最適な趣味になるのではないだろうか。

【なぜそう考えるのか?】

近年は、スマホの普及によりシニアのネット利用率が上がった。

(参考:https://barrierfree.nict.go.jp/relate/statistics/elder_net.html#sec-l)

シニアといえども前期・中期・後期と分かれるが、80代以上の後期高齢者でも音声メディアなら参加したいと思えるかもしれない。

なぜならラジオやレコードなどの耳で聴く物語に馴染みのある世代であり、もしかすると配信者に憧れていた人も多いのではないか。

また、シニア世代は世に向けて言いたい事がたくさんあるのではないかと感じる。

ネットを見てみても、シニアと思われる人のコメントはかなり熱い。

自己主張する場が少なかった世代だったとも考えられるので、自分の話をしてみたいという欲求は一度火が付くと大きくなるのかもしれない。

また、ワイヤレスイヤホンを使うことで、老眼のほか難聴の人にも利用しやすくなる。まさにシニア向けのメディアと言えるだろう。

20XX年、未来はこうなる!

2022年 音声メディア流行で口承文学が再興する

音声メディアの市場の成長は、非常に期待できるであろう。

今後高齢者が音声メディアに参入することで、 新しい文化の形成や口承文学の再興について、ますます注目されるかもしれない。